АУДИОКНИГА

https://akniga.org/kriger-boris-tomas-nagel-letuchaya-mysh-i-kritika-fizikalizma

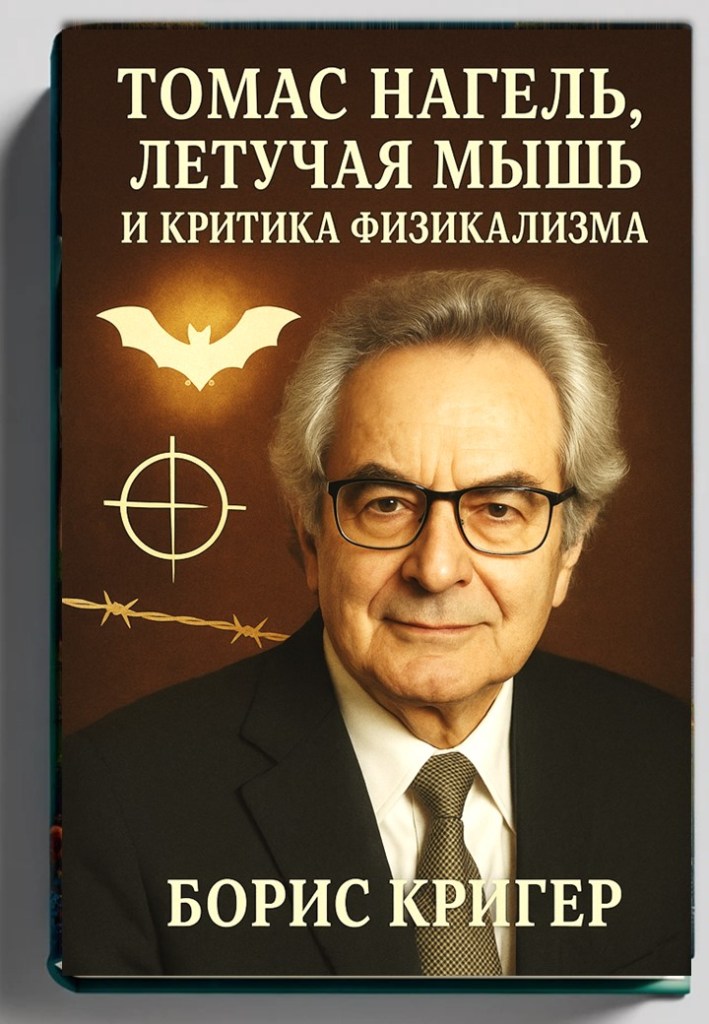

Книга представляет собой философское исследование границ объективного знания и природы сознания как феномена, сопротивляющегося редукции. Исходя из классического вопроса Томаса Нагеля — «Каково это — быть летучей мышью?», автор раскрывает внутреннее противоречие между описанием и присутствием, между объяснением и переживанием. Отталкиваясь от традиции аналитической философии и феноменологии, Борис Кригер выстраивает новую топологию мышления, где эпистемология переходит в этику восприятия, а внимание становится формой философского участия.

Книга не противопоставляет науку и философию, а показывает их различное отношение к истине: наука ищет закономерность, философия — условие смысла. В этом контексте критика физикализма не является отрицанием науки, но разоблачением её метафизических претензий на абсолютное знание. Через анализ понятий объективности, субъективности, феноменологического опыта и редукционизма автор возвращает знанию человеческое измерение и утверждает необходимость «новой объективности» — объективности с участием, в которой наблюдение становится актом ответственности.

Произведение объединяет историко-философский анализ с современной проблематикой нейронаук и искусственного интеллекта, раскрывая угрозу «тирании прозрачности» и защищая право сознания на внутреннюю тайну. Тем самым книга становится не только критикой физикализма, но и манифестом философии внимания, где знание сохраняет человечность, а присутствие — свою непроницаемость.

Глава 1 — Архитектура объективности. 25

Глава 2 — «Каково быть летучей мышью?». 32

Глава 3 — Пределы редукции. 40

Глава 4 — Феноменология данного. 48

Глава 6 — Биология и внутренний свет. 62

Глава 7 — Желание понять другого. 70

Глава 8 — Технология и миф о тотальной коммуникации. 77

Глава 10 — Знание и сострадание. 92

Глава 11 — Экология сознания. 99

Глава 12 — Будущее субъекта. 106

Эпилог — Летучая мышь возвращается во тьму. 112

примечание об английском издании. 118

Введение

Сознание — не метафора и не догма, а факт, к которому мы не можем относиться нейтрально. Эта книга не стремится заменить научное знание моральной риторикой и не противопоставляет эмпиризму мистику. Она исходит из убеждения, что между объяснением и присутствием существует не иерархия, а структура взаимного ограничения. Наука говорит о закономерностях, философия — о границах самих способов говорить. Эти границы не есть слабость знания, но его условие.

Критика физикализма здесь не направлена против науки как таковой. Она направлена против соблазна принять модель объяснения за саму реальность. Никакая теория не отменяет факта, что знание всегда производится кем-то — внутри горизонта опыта. Поэтому задача философии не разрушить идеал объективности, а восстановить его человеческое измерение. Объективность — регулятивная добродетель, а не состояние мира.

В этом смысле книга движется в поле трёх дисциплин: онтологии — когда речь идёт о структуре бытия, эпистемологии — когда обсуждается форма знания, и этики — когда ставится вопрос об ответственности взгляда. Эти уровни не смешиваются, но переходят друг в друга, как свет и тень одного движения. То, что в одном контексте звучит как метафора, в другом становится рабочим определением. Так язык философии, неизбежно образный, не стремится убедить силой стиля, а обозначает место, где понятийный аппарат достигает предела.

Отсюда следует основное методологическое уточнение: признание предела не есть отказ от истины. Это способ сохранить к ней уважение. Мы не можем знать, «каково это — быть другим», но можем признать, что всякое знание о другом есть интерпретация. Философия начинается именно там, где перестаёт притворяться, будто говорит от имени нейтрального разума.

Сознание, с которым человек сталкивается в себе самом, являет собой не загадку, а скандал — вызов разуму, привыкшему к измеримости и ясности. Загадка подразумевает возможность разгадки, но сознание не поддается ни раскрытию, ни упорядочению; оно ускользает, подобно тени, которая светом лишь очерчивает собственную неуловимость. В этом и состоит его скандальная природа — не в таинственности, а в непокорности понятию. Попытки сделать его прозрачным превращают мышление в ловушку для живого опыта.

Когда философия признала свою слепоту перед внутренним, она, вместо того чтобы углубиться в этот мрак, уступила место тирании данных. Появилась вера в то, что истина может быть извлечена из числа, будто смысл подчиняется статистике. Так возник культ измеримости, где всё, что не поддаётся подсчёту, объявляется иллюзией. И в этом торжестве количественного исчезло пространство для внутреннего света — того самого, что делает восприятие живым.

Объективность, некогда считавшаяся моральной добродетелью — честностью перед реальностью, — постепенно превратилась в метафизическое насилие. Она требует, чтобы мир стал прозрачным, чтобы ничто не укрылось от взгляда, чтобы всё можно было измерить и предсказать. Но объективность, возведённая в абсолют, отрицает саму возможность внутреннего достоинства. Право на непрозрачность, на тайну субъективного, становится актом сопротивления: сохранением человеческого как непроницаемого для анализа.

Наука, изгнав наблюдателя из картины мира, превратила реальность в безмолвный механизм. Она утверждает, что истина начинается там, где исчезает присутствие. Но изгнав себя из мира, человек лишился не только места в нём, но и способности переживать его. Иллюзия прозрачности стала новым идолом: всё должно быть очевидным, всё должно быть сведено к функции. Так утрачивается живое присутствие — та хрупкая соотнесённость с бытием, без которой знание теряет смысл.

Наука измеряет, философия спрашивает о смысле измерений. Там, где наука довольствуется ответом, философия настаивает на вопросе. Между познанием и бытием пролегает бездна, и именно в этой пропасти рождается философия — как попытка удержать напряжение между знанием и присутствием. Она не стремится заполнить разрыв, но слушает его, подобно тому как слушают молчание между звуками.

Миф об объективности стал новой религией модерна. Он заменил богов числами, а веру — алгоритмом. Современный человек молится данным, веря, что истина спрятана в таблицах и графиках. Но редукционизм сознания, сводящий живое к нейронной активности, наталкивается на сопротивление внутреннего света, который невозможно ни локализовать, ни объяснить. В этом сопротивлении — достоинство человеческого духа, его последняя крепость перед лицом машинного мира.

Игра становится способом бытия, где серьёзность и свобода соединяются. В ней философия вновь обретает дыхание, превращаясь из доктрины в искусство. Игра позволяет мышлению двигаться, не разрушая предмета размышления, — она удерживает смысл в движении, а не в формуле. Так, играя, философия становится способом сопротивления механистическому миру.

Железная эпоха разума и машин породила механистического человека, лишённого тени. Вера в рациональность как единственную форму истины создала существо, измеряющее даже собственные чувства. Но в этом холоде постепенно рождается жажда нового тепла — возвращение тайны без мистицизма, уважение к глубине без религиозного догмата. Тайна не требует веры, она требует внимания.

Преодоление разрыва между материей и смыслом — одно из важнейших усилий философии нового времени. Материя больше не мертва, а смысл больше не призрак. Они встречаются в живом акте восприятия, где тело становится мыслью, а мысль обретает телесность. В этом единстве не исчезает различие, но возникает ритм, соединяющий оба полюса бытия.

Философия, достигнув зрелости, научается самоиронии. Она перестаёт изображать судью и становится свидетелем. В этой способности смеяться над собственной ограниченностью — её мудрость. Она понимает, что истина не принадлежит никому, что мышление — не владение, а служение.

И наконец, движение от знания к вниманию становится новым моральным горизонтом. Внимание — это не способ собирать факты, а форма заботы. Оно требует присутствия, способности быть рядом, не обладая. Философия, возвращаясь к своему истоку, превращается в практику присутствия, где смысл рождается не в ответах, а в том, как мы смотрим и слушаем.

Так возникает новый призыв к философии — не как к науке о понятиях, но как к искусству жизни. Она снова становится практикой заботы и присутствия, охраняя в человеке внутренний свет, который не угасает даже под сводами механического века.

Давайте дадим определения основным понятиям, используемым в этой книге.

Объективность — не столько безличное зеркало мира, сколько особая поза сознания, стремящегося устранить себя ради иллюзии чистого взгляда. В ней таится воля к власти, маскируемая под беспристрастие. Объективность обещает истину, но часто обесценивает встречу с самим бытием, превращая его в материал для измерения. Она не ложь, но половина правды, отрезанная от тепла присутствия, от дыхания субъективного, которое придаёт вещам жизнь.

Субъективность же — не противоположность объективности, а её забытка сестра, несущая в себе ту сторону опыта, где мир смотрит на себя глазами внутреннего. Это не каприз индивидуального, а условие всякого смысла. Субъективность делает возможным сам акт понимания, сохраняя в себе хрупкость, без которой познание превращается в холодный механизм. Она не заключена в человеке, а разлита между ним и миром, как свет, который нельзя локализовать, но можно видеть в каждом отражении.

Сознание — пространство встречи между видимым и невидимым. Оно не вместилище мыслей и не функция мозга, а тончайший ритм, соединяющий внутреннее с внешним. В нём всё присутствует и всё ускользает; оно не принадлежит никому, хотя живёт в каждом. Сознание не объясняет мир, а удерживает его в явленности, позволяя быть тому, что есть.

Опыт — это плоть сознания. Он не сумма впечатлений, а ткань, сотканная из прикосновений мира. Через опыт реальность не сообщается, а осуществляется, и именно в нём рождается то, что потом назовут знанием. Опыт всегда единственен, и потому никакая теория не способна исчерпать его. Он подобен дыханию: невидим, но дающий форму всему живому.

Бытие — не субстанция, а дыхание присутствия, которое никогда не покидает мир, хотя постоянно ускользает от понятия. Оно не существует «где-то», потому что уже есть во всём. Попытка определить бытие превращает его в объект, но философия, чувствуя этот риск, обращает внимание не на то, что оно такое, а на то, как оно проявляется. Бытие — это не то, что есть, а то, что даёт быть.

Присутствие — момент, когда бытие касается сознания. Это не просто нахождение в пространстве, но участие в происходящем. Присутствовать — значит не владеть, а слышать. Мир становится живым именно через присутствие, и там, где оно исчезает, всё превращается в схему. Присутствие не требует усилия, оно возникает, когда исчезает желание понять.

Смысл — дыхание связи между вещами. Он не принадлежит словам, но рождается между ними, когда они соприкасаются с опытом. Смысл не создаётся, а обнаруживается, подобно свету, который уже есть в глубине. Его нельзя вычислить, но можно услышать в движении речи, в взгляде, в молчании. Смысл — форма внутренней свободы, позволяющая миру быть не набором фактов, а пространством сопричастности.

Редукционизм — это соблазн упростить тайну до схемы. В нём скрывается страх перед неопределённостью, желание превратить живое в управляемое. Но всякое упрощение имеет цену: за ясность приходится платить исчезновением глубины. Редукционизм не уничтожает истину, он делает её удобной, но пустой. Он похож на свет, который слепит, но не согревает.

Феноменология — искусство возвращать миру его явленность. Она не строит теорий, а учится смотреть, как если бы взгляд видел впервые. Феноменологический жест — это отказ от предвзятости, попытка освободить вещи от понятийного насилия. Через него философия вспоминает, что смысл живёт не в объяснении, а в восприятии. Феноменология — путь к внимательности как форме истины.

Прозрачность — символ эпохи, верящей, что истина есть свет без тени. Но полная прозрачность равна исчезновению: то, что видно насквозь, перестаёт быть видимым. Мир теряет глубину, когда из него изгоняют непрозрачное. Прозрачность, возведённая в абсолют, уничтожает само присутствие, превращая всё в отображение без содержания. Лишь признавая право на непрозрачность, можно вернуть бытию его плотность и человеческому — его достоинство.

Каждое из этих понятий — не фиксированное определение, а граница поля, где мысль перестаёт владеть и начинает слушать. Философия здесь становится не наукой, а искусством охраны смысла от распада в академических формулах, возвращением словам их подлинного веса. Она напоминает, что слово — не ярлык, а жест внимания, через который невидимое вновь обретает облик.

Эта книга не предлагает ни нового дуализма, ни апологии субъективности. Субъективное здесь не противопоставлено объективному, а рассматривается как его необходимая внутренняя мера. Без субъективного не существует того, кто различает, а без объективного — того, что различается. Их столкновение — не конфликт, а источник мышления.

Все дальнейшие главы будут двигаться по трём векторах: первый — рациональный, исследующий структуру аргумента; второй — феноменологический, обращённый к опыту; третий — этический, рассматривающий последствия знания для достоинства человека. Такое тройное чтение позволяет избежать романтизации внутреннего и показать, что защита субъективного не есть ностальгия по тайне, а требование интеллектуальной честности.

Автор осознаёт, что его позиция может показаться слишком человеческой для строгого рационалиста и слишком рациональной для мистика. Но именно в этой промежуточной точке, где мышление удерживает напряжение между фактом и смыслом, возникает философия как зрелое самопознание культуры.

Если в последующих главах появится язык света и тьмы, тепла и присутствия, он не обозначает возврат к сакральному. Это лишь способ сохранить различие между знанием и мудростью — между тем, что можно доказать, и тем, перед чем можно только смиренно остановиться.

Так задаётся тон всей книге: не отрицание науки, не проповедь, а дисциплина внимания — умение различать, где заканчивается описание и начинается отношение к описываемому. Именно это различие и будет центральной осью критики физикализма — осью, на которой держится человеческое.

Пролегомены

Любая попытка осмыслить сознание начинается с дисциплины различения. Слишком часто история философии смешивала три разных вопроса: что есть сознание (онтология), как оно познаёт (эпистемология) и каким образом его существование обязывает нас к определённым формам отношения (этика). Эта книга исходит из того, что эти три измерения не могут быть сведены друг к другу, но каждое из них проясняет остальные. Онтология даёт язык для описания факта присутствия, эпистемология определяет условия возможности знания о нём, а этика отвечает за уважение к границам, на которых знание сталкивается с жизнью.

В историческом плане философия сознания всегда была полем пересечений. Здесь сходятся теология и физика, логика и поэзия, биология и феноменология. Поэтому исследователь сознания неизбежно оказывается между дисциплинами — и именно это междисциплинарное состояние становится его привилегией, а не недостатком. В нём мысль учится не столько утверждать, сколько выдерживать противоречие.

Следовательно, «Пролегомены» не служат предисловием в привычном смысле, но задают методологическое пространство всей книги. Здесь важно не столько перечислить традиции, сколько обозначить, каким образом они будут сопоставляться. Речь не идёт о синтезе, а о согласовании различных модусов истины. Для феноменолога истина проявляется в явлении, для аналитика — в непротиворечивом утверждении, для биолога — в воспроизводимости результата. Эти формы истины несовместимы только тогда, когда претендуют на исключительность. Философия же существует именно для того, чтобы удерживать их в общем горизонте без насильственного сведения.

Так определяется основная позиция автора: не отрицание редукционизма, а включение его в более широкий контекст, где редукция рассматривается как один из допустимых инструментов, но не как универсальный критерий смысла. Целью является не демонстрация слабости научного метода, а выявление тех зон опыта, где его язык перестаёт работать без потери предмета. Эта позиция не противостоит рациональности, а расширяет её, показывая, что рациональное не тождественно количественному, и что границы объяснения сами нуждаются в философском освещении.

Тем самым «Пролегомены» открывают не догматический, а аналитико-герменевтический путь. Они не отвергают историю идей, а используют её как лабораторию, где можно наблюдать, как из попытки объяснить сознание рождается новая форма непонимания — и как именно это непонимание становится источником философии.

Мысль о сознании имела много жизней, проходя через века, словно один и тот же вопрос, оборачивающийся разными лицами. Уже Парменид, утверждая неподвижное единство бытия, делал шаг, который будет отозваться в каждой дальнейшей попытке понять сознание: мыслить и быть — одно и то же. Это тождество мышления и бытия не было техническим тезисом, оно было жестом, делающим невозможной мысль о мире без мысли, то есть невозможной мысль о реальности, существующей полностью независимо от присутствия, которое её удерживает. Позже Платон, вводя царство форм, предложил спасение от текучего и смертного, поместив истину в надмировое пространство, где вещи существуют в чистоте. Тем самым он закрепил в европейской мысли стремление к ясности, отрывающейся от опыта. Век за веком этот жест порождал онтологическую гордость: мир истины должен быть где-то за пределом чувственного. Эта линия достигает своего крайнего выражения у рационалистов, для которых сознание становится привилегированным местом очевидности, но одновременно и стеклянной клеткой, отрезающей мысль от плоти мира.

Другая линия шла не вверх, к безупречным сущностям, а внутрь. Декарт, сомневаясь во всём, оставил как несомненное факт мыслящего, который не может сомневаться в собственном сомнении. Так возникла метафизика наблюдателя, делая сознание последним судом реальности. Но в этом жесте уже содержалось проклятие: наблюдатель был вынесен в центр, а мир поставлен перед ним, как объект рассмотрения. Этот наблюдатель, будучи источником очевидности, постепенно становился призраком, которому запрещено иметь тело. Отсюда тянется раскол новой философии: познание требует дистанции, но сама дистанция разрушает со-присутствие с тем, что познаётся. Эта метафизика наблюдателя, провозгласившая, что сознание есть условие всякого опыта, одновременно привела к странной иллюзии — будто возможно занять точку вне сознания и описать его так, как будто оно тоже есть вещь среди вещей. Этот ход мысли будет разоблачён как невозможный, но для этого философии понадобилось несколько столетий.

От платоновских форм мысль постепенно склонилась к феноменологии опыта. Гуссерль, устав от абстракций, вернул философию к вещам так, как они даются, не сводя их к объяснению заранее. Он попытался очистить взгляд от привычных категорий, показывая, что сознание всегда направлено на мир и никогда не замкнуто в себе. Опыт перестаёт быть субъективной тенью объективного факта и становится местом, где мир обретает явленность. В этом повороте обнаруживается то, что классическая метафизика не могла принять: сознание не хранится в голове, оно разворачивается в акте встречи с явлением. Мир не стоит перед сознанием как вещь на витрине, мир входит в сознание, а сознание входит в мир. Феноменология разрывает тюрьму внутреннего и внешнего, не отрицая ни одного из них. Она оставляет мысль на границе, где одно касается другого.

Критика редукционизма и функционализма вырастает на этой границе как этическая необходимость. Редукционизм утверждает, что сознание можно свести к физическим процессам, объясняя переживание через мозг, подобно тому как пламя объясняют через химию горения. Функционализм идёт дальше и предлагает считать сознанием любую систему, выполняющую определённые операции, приравнивая чувствующее к вычисляющему. Оба подхода претендуют на скромность и методологическую трезвость, но за этой трезвостью прячется жест равнодушия. Речь идёт не просто о теоретической ошибке, а о посягательстве на достоинство внутреннего. Там, где боль становится сигналом, а любовь — паттерном активации, исчезает само значение того, что больно и что дорого. Философская критика редукционизма — это не только спор об объяснительных моделях, но и защита страдания как страдания, а не как информационной функции. В этом сопротивлении слышится защита самой возможности того, что переживается.

Во второй половине прошлого века произошла редкая встреча двух традиций, долго считавших друг друга почти иностранцами. Континентальная философия, шедшая от феноменологии и экзистенциализма, настаивала на первичности переживаемого мира. Аналитическая философия, воспитанная на ясности логики и силе аргумента, стремилась удержать мыслимое в рамках строго определённых понятий. Долгое время между ними зияло недоверие, но вопрос сознания заставил их оказаться в одном поле. В этом поле мысль Нагеля стала поворотной точкой. Его знаменитый вопрос о том, «каково это — быть летучей мышью», показал, что никакая объективная теория не способна исчерпать факт субъективного наличия. Здесь аналитическая ясность неожиданно соединилась с феноменологической глубиной, обнажая ту самую границу, где внутренний опыт не переводится в третье лицо. Этот жест разрушил самодовольство научного взгляда, заявив, что субъективное не есть пробел в знании, а есть то, ради чего знание вообще имеет значение.

Объективность предстала в новом свете. С одной стороны, она остаётся этической дисциплиной, защищающей мысль от произвола, не позволяя подменять реальность прихотью. В этом смысле она — форма честности, долг удерживать различие между тем, что даётся, и тем, что хочется увидеть. С другой стороны, объективность легко становится слепотой: требуя всеобщей доступности любого содержания, она стирает саму структуру переживания, которая по определению не подлежит такому обнародованию. Объективность, поднятая до ранга абсолютной нормы, превращается в насилие. Она требует, чтобы внутреннее стало прозрачным, и тем самым уничтожает право на сокрытое. В этот момент она перестаёт быть дисциплиной и превращается в догму.

Сознание открывается не как субстанция, не как некая самостоятельная вещь, а как отношение. Сознание — это не объект среди объектов, не вещество и не структура, а сцепление мира и того, кто в нём живёт. Оно существует лишь как направленность, как обращённость к чему-то, как связка между воспринимающим и явленным. Это отношение не принадлежит ни одной стороне полностью: оно не исчерпывается ни тем, кто ощущает, ни тем, что ощущается. Такое понимание снимает иллюзию замкнутого субъекта, сидящего в черепной коробке, и разрушает образ мира как сцены перед безучастным зрителем. Сознание есть контакт. Сознание есть соприсутствие. Сознание — это касание мира к самому себе через живое существо.

Из этого вытекает иной образ познания. Познание мыслится не как сбор фактов, а как участие. Участвуя, мысль не стоит снаружи, а сонастраивается с происходящим. В свою очередь, бытие раскрывается не как фон, на котором движутся вещи, а как событие. Бытие не просто есть, оно случается, и в этом свершении всегда присутствует кто-то, кто способен быть свидетелем. Здесь присутствие и явление неразделимы. Мир не разыгрывает спектакль в пустом зале. Всякая вещь становится собой лишь в том, что вступает в явленность. Познание и бытие оказываются не двумя разными порядками, а двумя аспектами одного события встречи.

Эта встреча требует не только ума, но и определённого образа отношения к миру. Стало ясно, что философии недостаточно оставаться чистой теорией. Она нуждается в том, что можно назвать философией внимания и сострадания. Подлинное внимание — это форма этического жеста. Оно не сводится к наблюдению, оно предполагает признание другого в его автономии, не растворяя его в схеме. Сострадание в этом контексте не означает сентиментального отклика, оно означает отказ превращать чужой опыт в материал. Внимание и сострадание образуют новое измерение философского акта, в котором мыслить — значит не владеть, а быть сопричастным. В этом горизонте философия больше не отделяет истину от справедливости по отношению к живому.

Нагель в свете технологической эпохи предстаёт не просто как эпистемолог, а как этик. Его вопрос о субъективном переживании, поднятый в контексте сознания животного, обретает в мире машин новое напряжение. Если никакое описание третьего лица не может полностью выразить то, каково это — быть, то попытка свести восприятие к данным сенсоров и вычислительным процедурам должна рассматриваться не только как методологическая стеснённость, но и как этическая слепота. Здесь Нагель становится фигурой, напоминающей, что внутренний горизонт неподвластен внешнему описанию. Эта позиция приобретает особую важность в среде, где техника медленно захватывает право говорить от имени субъективного.

Сознание оказалось поставлено перед зеркалом нейротехнологий. Сканируя мозг, измеряя импульсы, наблюдая за паттернами активации, современная наука заявляет, что приближается к полному раскрытию внутреннего. Возникает обещание тотальной прозрачности: скоро не останется ничего, что не может быть прочитано извне. Это обещание манит прогрессом и одновременно несёт угрозу достоинству. Когда внутренний опыт объявляется полностью доступным внешнему наблюдателю, исчезает право на тайну как неотъемлемое измерение человеческого. Не речь идёт о праве скрывать, а о праве быть необъяснённым до конца. Тайна здесь не романтический туман, а условие уважения к внутреннему миру, не сводимому к механизму. Утрата тайны означает отказ признавать другого существом, а не системой.

Миф о нейронной прозрачности подпитывается мечтой о полном знании. Он обещает, что для каждого переживания можно будет указать точку, частоту, схему активаций, после чего сам вопрос о внутреннем будет снят как лишний. Подобное упрощение выдаёт себя за научную честность, но фактически устанавливает новую форму господства. Прозрачность объявляется добродетелью, хотя в действительности превращается в холодную процедуру лишения внутреннего статуса. Мозг перестаёт быть органом живого опыта и становится просто полем для чтения и вмешательства. В этот момент рушится сама фигура субъекта, а вместе с ней — ответственность перед ним.

Объективность, которую ещё недавно представляли в качестве вершины зрелости мысли, начинает рассматриваться как «регулятивная фикция». Это выражение указывает на её особый статус: объективность нужна как ориентир, удерживающий мышление от произвола, но она не является достижимым состоянием. Она выступает как правило честности, а не как описание реального положения дел. Иначе говоря, объективность — это требование к себе, а не характеристика мира. Принимая такой статус, мысль перестаёт насиловать реальность ради соответствия идеалу полной прозрачности. Она признаёт границы и учится беречь их.

Переход от эпистемологии к этике восприятия становится центральным поворотом современной мысли о сознании. Вопрос уже не звучит в форме «что можно знать», он переходит в форму «как смотреть». Способ взгляда обретает моральный вес. Внимание объявляется не только инструментом познания, но и добродетелью. Это внимание не вторгается, не выносит собственные схемы как окончательные, не насилует явление. Оно пребывает рядом, признавая право другого на собственную непроницаемость. В этом внимании кроется новая форма мудрости. Мудрость перестаёт быть накоплением ответов и превращается в навык нерасправленного взгляда, который не уничтожает то, на что смотрит.

В таком свете философия больше не довольствуется ролью наблюдателя мира, составителя теорий или комментатора науки. Она медленно становится практикой присутствия, в которой мышление соединяется с уважением и заботой. Сознание перестаёт быть абстрактной проблемой и выступает как место встречи между бытием и вниманием. В этом месте видна не только реальность, но и ответственность перед ней.

Сформулированные в этом разделе положения задают рамку для всего дальнейшего анализа. Осмысление сознания требует признания трёх принципов. Первый — принцип ограниченной описуемости: ни одно определение не может быть исчерпывающим, потому что акт описания уже изменяет описываемое. Второй — принцип сопричастности: наблюдатель не стоит вне явления, а включён в него структурно. Третий — принцип этического резонанса: любое суждение о сознании затрагивает достоинство живого, потому что речь идёт не о вещи, а о способе присутствия.

Эти принципы образуют не догму, а сетку координат, в которых можно соотносить науки и философию. Они позволяют видеть, что спор между физикализмом и феноменологией — не спор истины и заблуждения, а конфликт двух горизонтов опыта. Физикализм ищет закономерность, феноменология — явленность; первый говорит языком предсказания, вторая — языком описания. Их различие непреодолимо, но именно поэтому продуктивно. В пространстве их несводимости и должна разворачиваться критика физикализма: не как отрицание, а как работа с его собственными пределами.

Тем самым дальнейшие главы будут выстраиваться как последовательность трёх жестов: аналитического (разбор логических оснований каждой концепции), феноменологического (возвращение к опыту, который эти основания пытаются выразить) и этического (определение последствий выбранного способа говорить о сознании). Такой трёхчастный ритм позволит избежать двух крайностей — апологетики субъективности и догматизма объективности.

Философия не имеет задачи победить в споре с наукой; её задача — удержать вопрос открытым. В этом и заключается подлинный реализм мышления: признание, что реальность шире любого метода, включая философский. Приняв это, мы можем рассматривать сознание не как «проблему», а как условие самого вопроса о мире.

Глава 1 — Архитектура объективности

Понятие объективности, столь привычное современному мышлению, принадлежит к наиболее двусмысленным в истории идей. Его философская судьба — пример того, как метод превращается в метафизику. Первоначально «объективность» означала простую дисциплину воздержания — способ ограничить произвол наблюдателя. Однако постепенно она стала претендовать на онтологический статус: мир был представлен как то, что существует независимо не только от восприятия, но и от возможности быть воспринятым. Эта метафизическая инфляция — центральный объект анализа данной главы.

Важно подчеркнуть: речь не идёт о попытке отменить объективность или подменить её поэтическим субъективизмом. Критика объективности в данном контексте есть форма самоочищения разума, его способ различать границы собственной валидности. История понятия рассматривается здесь не как история заблуждения, а как динамика внутреннего раскрытия самой идеи истины. Каждый поворот — от Платона до Галилея и далее — не ошибка, а форма эволюции морального идеала познания.

Тем самым анализ начинается с реконструкции этической подосновы объективности. В ней всегда присутствовал момент самоотречения: взгляд, который желает видеть истину, должен уметь устранить собственные страсти. Именно эта аскетическая мораль создала науку как практику добродетели честности. Однако любая аскеза имеет теневую сторону — в избавлении от личного мир теряет тепло присутствия. Когда добродетель оборачивается догмой, объективность превращается в инструмент исключения всего, что не поддаётся формализации.

В этом смысле «архитектура объективности» понимается не как механизм знания, а как антропологическая структура — способ самоопределения человека перед лицом мира. Переход от пещеры Платона к телескопу Галилея будет прочитан не как поэтическая аллегория, а как изменение морального положения субъекта: человек переходит от участия к наблюдению, от диалога к дистанции. Здесь закладывается фундамент того разрыва между знанием и смыслом, который и будет предметом всей книги.

В начале истории человеческой мысли пещера Платона стала не просто метафорой, но первой лабораторией истины. В её сумраке рождается различие между видимостью и бытием, между тем, что обманчиво движется перед глазами, и тем, что неподвижно пребывает за пределами чувственного. Тени, мелькающие на стенах, становятся первыми проекциями знания, а узники, прикованные к своему месту, — первыми наблюдателями, вынужденными верить в то, что видят. В этом первобытном театре сознание впервые осознаёт себя заключённым в пределах собственного восприятия, а истина впервые требует выхода наружу, к свету, где всё скрытое должно предстать в своём подлинном виде. Так родилась идея объективности как бегства из плена человеческих чувств, как стремление взглянуть на мир не глазами тела, а оком разума.

С этой минуты мысль начала строить лестницу от темноты к свету, от субъективного переживания к всеобщему доказательству. Галилей, вооружившись трубой, продолжил то, что в пещере было только аллегорией: он изобрёл взгляд извне. Его инструменты не только приближали звёзды, но и отдаляли человека от мира, делая его внешним наблюдателем вместо участника. Наука начала рождаться из этого странного разрыва — из способности видеть то, чего нельзя коснуться, и судить о мире, не будучи в нём целиком. Появилось новое зрение, бесстрастное и холодное, которое стремилось очистить знание от личного участия. То, что когда-то было откровением души, стало требовать доказательств, доступных для всех, кто способен видеть и считать.

Так началось изгнание человека из картины мира. Его чувства признали ненадёжными, его место — случайным, его голос — шумом в лаборатории истины. Всё, что связано с телом, страстью и временем, оказалось под подозрением. Мир перестал быть местом присутствия, он превратился в объект, доступный для измерений и экспериментов. Изобретая внешнюю точку зрения, мысль создала зеркало, в котором исчез тот, кто смотрит. Наблюдатель стал как бы невидимым, лишённым тела и голоса, чистым взглядом, парящим над вещами.

Эта перспектива, рождённая в эпоху Возрождения, соединила геометрию пространства с теологией взгляда. Художники, выстраивая линии схода, как бы воспроизводили взгляд Бога, перед которым всё имеет своё место и смысл. Так перспектива стала не просто методом изображения, но новой метафизикой — представлением о том, что истина существует только в единой точке наблюдения, недосягаемой для живого глаза. В этой точке сошлись рациональность и вера, математика и мистицизм, образуя грандиозный идеал — взгляд, освобождённый от тела, страсти и заблуждения.

Постепенно из знания стали изгонять всё, что напоминало о человеческом. Чувства подозревались в лжи, эмоции — в пристрастии, интуиция — в соблазне. Так началась моральная чистка истины, когда разум принимал на себя функции жреца, очищающего святилище от всего, что не поддаётся измерению. В этой новой аскезе мысль обретала силу, подобную религиозной, но вместо Бога на её алтаре стояло понятие объективности. Чистота знания превратилась в добродетель, а беспристрастие — в форму святости.

Научный наблюдатель стал новым типом аскета. Его подвиг состоял не в посте или отречении, а в отказе от личного присутствия. Он должен был смотреть, не участвуя, наблюдать, не касаясь, описывать, не чувствуя. Мир открывался ему как сцена, где всё существует для того, чтобы быть увиденным и измеренным. Этот безмолвный свидетель заменил пророка, заменил философа, заменил даже художника. Он стал новой иконой истины — человеком, отказавшимся от человеческого.

Но вместе с этим подвигом пришло невидимое насилие. Мораль объективности требовала подчинения. Всё, что не соответствовало её идеалу, объявлялось ошибкой, суеверием или безумием. Мир лишался своей интимности, превращаясь в холодную диаграмму, где исчезало дыхание вещей. Человеческий взгляд, некогда обращённый к миру с доверием и любовью, стал инструментом расчёта. Между познающим и познаваемым выросла прозрачная, но непреодолимая стена.

Когда Бог исчез из картины мира, его место занял нейтральный наблюдатель. Этот новый всевидящий взгляд наследовал божественные функции, не признавая их происхождения. Он судил, измерял, создавал порядок, но сам оставался вне времени и ответственности. Так завершился древний путь истины — от пещеры к лаборатории, от откровения к доказательству, от живого присутствия к холодной дистанции. И в этой дистанции мир впервые стал понятным, но перестал быть близким.

Проведённый анализ показывает, что объективность не может рассматриваться ни как ошибка прошлого, ни как вечный идеал. Она является исторически необходимой фазой самоорганизации разума. Освобождая мысль от догматических образов мира, она одновременно создала новый догмат — догмат внешности, в котором всё внутреннее считается помехой для истины. В этой главе показано, что такой переход не является «ошибкой Запада», а воплощением его аскетического идеала знания.

Теперь важно сделать следующий методологический шаг: отделить понятие объективности как регулятивного принципа от объективизма как метафизической установки. Первое нужно для честности исследования; второе превращает честность в тиранический код. Наука требует объективности, но человек требует смысла, и лишь их согласование способно сохранить равновесие между точностью и состраданием.

Тем самым понятие объективности следует понимать динамически: оно не описание реальности, а форма самоконтроля познания. Его кризис в нашей эпохе означает не крах разума, а переход от морали отстранённости к морали внимания. На этом переходе возникает возможность новой онтологии — такой, где присутствие и знание не враждуют, а взаимно уравновешивают друг друга.

В дальнейших главах этот переход будет прослежен через несколько плоскостей: от философии Нагеля к феноменологии данного, от проблемы языка к этике внимания. Но все эти линии начинаются здесь — в осознании, что объективность не исчерпывает истины, а лишь охраняет её границы. Признание этого становится первым признаком философской зрелости.

Объективность, возникшая как дисциплина концентрации мысли, прошла путь от добродетели к догме. Её кризис не есть падение разума, а его очищение. Современная философия возвращает этому понятию статус регулятивного идеала, лишённого онтологической претензии. Гуссерль показал, что «вещь как таковая» не существует вне акта явления; Мерло-Понти — что видеть — значит быть вовлечённым в ткань видимого; Витгенштейн — что смысл любого высказывания есть его использование в контексте жизни; Хайдеггер — что истина не совпадает с достоверностью, а раскрывается как событие бытия. Из этого следует, что объективность не может быть свойством мира, ибо всякая истина имеет структуру явления — она раскрывается через присутствие, а не вопреки ему.

Таким образом, объективность — не свойство реальности, а этическая позиция сознания, стремящегося к честности перед явленным. Её граница совпадает с границей участия. В тот момент, когда наблюдатель устраняет своё присутствие, он утрачивает само условие видения.

С этой точки зрения, архитектура объективности есть антропология разрыва, — попытка разума удержать чистоту истины, исключив себя как источник света. Но свет, отрезанный от источника, становится ослепляющим. Поэтому задача современной философии — не разрушить объективность, а вернуть ей человечность.

Это согласуется с мыслью Нагеля, для которого знание не может быть полным без признания точки зрения наблюдателя; с тезисом Канта о «регулятивных идеях» — объективность есть не данность, а требование; и с поздним Хайдеггером, видевшим истину как раскрытие, а не результат измерения. Следовательно, объективность сохраняет смысл лишь как форма уважения к миру, а не как притязание на власть над ним.

На уровне метафизики это означает, что истина неотделима от присутствия, а реальность неотделима от способности быть засвидетельствованной. Вне этой соотнесённости нет ни субъекта, ни мира, — только пустая схема.

Именно поэтому кризис объективности есть не утрата науки, а возвращение философии к своему истоку — к ответственности за сам акт видения.

Глава 2 — «Каково быть летучей мышью?»

В 1974 году Томас Нагель опубликовал статью, которая изменила сам способ постановки вопроса о сознании. Её сила заключалась не в том, что она опровергала физикализм, а в том, что она показала: любая попытка объяснить субъективное с точки зрения третьего лица содержит скрытое противоречие между способом описания и предметом описания. Аргумент Нагеля не был метафизическим, а структурным — он выявил границу языка, за которой объяснение теряет смысл.

Этот аргумент стоит рассматривать не как вызов науке, а как напоминание о необходимости эпистемологической скромности. Наука объясняет, как функционирует система; философия спрашивает, что делает возможным сам акт объяснения. Нагель не защищает мистику — он защищает корректность категорий: если опыт всегда «чей-то», то ни одно описание, устраняющее этот центр восприятия, не может претендовать на полноту.

В то же время важно избежать типичной ошибки — прочтения Нагеля как дуалиста. Он не утверждает существование особой субстанции сознания, а лишь указывает на различие перспектив, которые не могут быть сведены друг к другу без утраты смысла. Его позиция не антиматериалистическая, а антиредукционистская. Материальное и феноменальное описывают один и тот же мир, но на разных уровнях логической доступности.

Для целей этой книги аргумент Нагеля важен как поворотный момент: он показывает, что философия сознания не может оставаться только теорией знания. Вопрос «как — быть — кем-то» выводит философию в область этики, поскольку заставляет признать в другом не объект познания, а носителя недоступного опыта. Здесь возникает то, что можно назвать моральной топологией сознания — границей, где познание превращается в отношение.

Поэтому последующий анализ не будет повторять известную дискуссию между физикалистами и феноменологами, а сосредоточится на структурном следствии аргумента: на невозможности перевода между языками опыта без остатка. Из этого остатка — невидимого, но непреодолимого — начинается всё дальнейшее рассуждение книги.

В середине семидесятых годов двадцатого века философия столкнулась с переломом, который нельзя было объяснить ни новыми школами, ни модой на аналитический стиль. 1974 год стал годом, когда Томас Нагель опубликовал текст, рассекающий привычную ткань рассуждений о сознании. Статья, почти невесомая по объёму, открыла пропасть между знанием и переживанием, между тем, что можно объяснить, и тем, что можно лишь испытать. Вопрос, сформулированный Нагелем, звучал просто и даже наивно: каково быть летучей мышью? Однако в этой кажущейся простоте скрывалось не любопытство натуралиста, а вызов всему проекту объективности, выросшему из галилеевского взгляда извне.

Почему именно летучая мышь, а не кролик или собака? Этот выбор не случаен. Летучая мышь живёт в ночи, в пространстве звуков и эха, где свет не играет роли. Её мир строится не на зрении, привычном человеку, а на тончайшем восприятии колебаний воздуха. Она видит звуком, слышит пространство, чувствует время иначе. Именно поэтому её опыт остаётся для человека непреодолимо чуждым. Попытка вообразить, каково это — быть летучей мышью, разбивается о внутренний предел воображения. Мы можем знать, как она ориентируется, как работает её слух, как обрабатываются сигналы в мозгу, но не можем пережить это изнутри. В этом различии между знанием и переживанием Нагель увидел главный разлом в философии сознания.

Смысл его аргумента не в том, что опыт субъективен, а в том, что субъективность сама по себе обладает непрозрачностью, которую нельзя устранить никаким количеством данных. Опыт изнутри не подлежит переводу на язык внешнего описания. Он не закрыт, но не сводим, не тайна, но предел. В нём заключается та часть реальности, которую объективность вынуждена оставлять за скобками. Летучая мышь превращается у Нагеля в символ этой недостижимости, в эмблему внутреннего мира, куда не проникает ни наука, ни эмпатия.

Отзвуки этого образа распространяются далеко за пределы академической философии. Современные технологии — от нейронаук до искусственного интеллекта — продолжают пытаться сделать то, что Нагель считал невозможным: проникнуть в чужой опыт, построить его модель, перевести субъективность в формулы. Кибернетическое искушение понять другого стало новой версией старой метафизической мечты — увидеть мир глазами Бога, только теперь через сенсоры и интерфейсы. Там, где раньше философия говорила о границах знания, теперь инженеры обещают преодоление всех границ.

Но за этим техническим дерзновением скрывается смещение вопроса. Предел, который Нагель рассматривал как эпистемологический, превращается в этический. Речь идёт уже не о том, что можно понять, а о том, что позволительно понимать. Симуляция чужого опыта грозит утратой индивидуальности, ведь подлинное «я» не может быть воспроизведено без разрушения его уникальности. В стремлении соединить сознания, технологии создают новые формы насилия — не телесного, а духовного, когда внутреннее пространство личности становится объектом эксперимента.

Возникает новый редукционизм — не биологический, как в эпоху нейрофизиологических объяснений, а технологический. Он не уничтожает душу, он делает её избыточной. Виртуальные копии эмоций и мыслей, цифровые двойники, программы, предсказывающие реакцию — всё это формирует иллюзию понимания, заменяя внутренний опыт набором алгоритмов. Так постепенно возникает возможность совместного переживания без подлинного понимания, общности без общения, соединённости без интимности.

Эта тенденция открывает горизонт того, что можно назвать массовой субъективностью — состояния, в котором личные переживания растворяются в коллективном облаке данных. Сознание перестаёт быть внутренним убежищем, превращаясь в узел коммуникаций. В этом будущем граница между личным и публичным исчезает, как когда-то исчезла граница между наблюдателем и объектом. Но если в науке этот разрыв дал рождение объективности, то теперь его обратная сторона грозит полной прозрачностью, где для внутренней жизни не останется места.

И потому возвращение к Нагелю становится не просто актом исторической памяти, а нравственным напоминанием. Его летучая мышь — не о животном, а о праве каждого существа на внутреннюю темноту, на ту ночь сознания, куда не должен проникать внешний луч. Это право на тайну, без которой невозможно достоинство. В эпоху нейроинтерфейсов, когда техника подступает к самой границе мозга, Нагель предстаёт не как скептик, а как пророк. Он предвидел, что знание, утратившее уважение к непрозрачности, превращается в форму господства. Его вопрос — «как оно, быть другим?» — звучит теперь как напоминание о границах, которые стоит охранять не из-за их непроходимости, а ради сохранения человеческого.

Рассмотренный аргумент Нагеля часто ошибочно воспринимают как утверждение бессилия науки. На деле он лишь демонстрирует, что истина не совпадает с исчерпывающим описанием. Феномен сознания не требует новой физики, но требует нового понимания границ объяснения. Понять — значит не устранить различие, а удержать его без потери смысла.

Именно здесь появляется то, что можно назвать «этическим следствием эпистемологии». Признание непрозрачности другого опыта становится не просто констатацией, а формой уважения. Незнание перестаёт быть дефектом и становится условием эмпатии. Когда мы говорим, что не можем знать, «как ово быть летучей мышью», мы тем самым признаём автономию всякого сознания как внутреннего мира, неподлежащего полному описанию.

Это признание не освобождает от стремления к объяснению — наоборот, оно делает объяснение более точным, потому что возвращает в него чувство меры. В этом смысле Нагель закладывает основание того, что можно назвать новой объективностью — объективностью, включающей наблюдателя. Его «бат» — не животное и не метафора, а методологическая граница, внутри которой наука встречает своё собственное основание.

Тем самым в конце этой главы философия возвращает себе одно из утраченных достоинств — способность различать, где заканчивается анализ и начинается свидетельство. Нагель напомнил, что познание не сводится к владению истиной; оно есть участие в ней. В последующих главах это участие будет развёрнуто через феноменологию данного, язык сознания и этику внимания — то есть через попытку показать, как знание может сохранить человечность, не отказываясь от строгости.

Аргумент Нагеля о невозможности полного перевода субъективного опыта в язык третьего лица остаётся краеугольным камнем современной философии сознания. Его сила заключается не в отрицании науки, а в напоминании о её логических границах. Нагель не утверждает мистику, он защищает структуру различия: знание всегда локализовано в опыте субъекта, и устранение этого центра ведёт к эпистемологическому парадоксу.

Здесь философия находит опору в нескольких ключевых мыслителях. Хайдеггер показал, что бытие открывается только во в-бытии, то есть через присутствие, а не вне его. Мерло-Понти дополнил: восприятие не есть копия мира, но способ участия в нём. Витгенштейн напомнил, что смысл любого утверждения определяется практикой употребления, а потому невозможно говорить «извне» языка. И, наконец, Чалмерс различил «лёгкие» и «трудные» проблемы сознания, тем самым подтвердив: даже исчерпывающее объяснение нейронных коррелятов не приближает нас к пониманию самого факта переживания.

Из этого следует строгий вывод: всякая попытка объяснить сознание без субъективности нарушает собственную логическую предпосылку познания. Сознание — не объект, а условие объектов; не часть мира, а способ, которым мир становится явленным.

Деннет, напротив, пытаясь свести сознание к функциональным процессам, показал тем самым предел редукции: если всё объяснимо через внешнее поведение, исчезает сам вопрос о внутреннем. Но этот парадокс не отменяет Нагеля — он подтверждает его: то, что нельзя устранить без потери смысла, есть основание.

Таким образом, опыт субъективного — не остаток, а структура присутствия, без которой наука о сознании превращается в науку о сигналах. Философия обязана удерживать эту границу, потому что за ней начинается не мистика, а ответственность.

Сознание другого не может быть измерено, но может быть признано; оно не может быть понято до конца, но может быть уважено. Это признание и есть новая форма объективности — объективность с участием, где акт познания становится актом этического присутствия.

Глава 3 — Пределы редукции

Редукционизм — одна из самых устойчивых интуиций модерна. Его логика проста и соблазнительна: если сложное объясняется простым, то мир становится понятным и управляемым. С этой точки зрения, всё, что существует, может быть сведено к более элементарным уровням — психология к нейрофизиологии, жизнь к химии, сознание к физике. Этот подход сформировал не только метод, но и мораль современной науки: отказ от избыточности, стремление к ясности, вера в причинную прозрачность мира.

Однако философская критика редукционизма не направлена против самой процедуры анализа. Она обращена к тому моменту, когда аналитический метод превращается в онтологическое утверждение — когда мир отождествляется с его моделями. В этом месте редукционизм перестаёт быть эвристикой и становится метафизикой, то есть начинает утверждать, что «всё остальное» — иллюзия. Именно этот переход и требует философского анализа.

Следует различать три уровня редукции. Первый — методологический: упрощение как временный приём для исследования. Второй — эпистемологический: объяснение как стремление к универсальному языку. Третий — онтологический: убеждение, что только редуцированное существует «на самом деле». Первый и второй уровни — необходимые формы научного мышления. Третий — философская ошибка, в которой знание теряет чувство меры и объявляет недействительным всё, что не помещается в его формулы.

Цель этой главы — показать, что за пределами редукционизма не начинается произвол или мистика, а возвращается полнота описания. То, что нельзя свести к частям, не есть сверхъестественное; это просто то, что проявляется лишь в целостности. Сознание в этом смысле — не тайна, а условие самой разложимости: чтобы редуцировать, нужно уже обладать точкой зрения, а точка зрения — всегда акт сознания.

Поэтому речь идёт не о войне против физикализма, а о восстановлении пропорций между частями и целым, между объяснением и пониманием. Редукционизм необходим как инструмент, но гибелен как мировоззрение. Его критика — это форма интеллектуальной гигиены, способ напомнить, что мышление существует не ради контроля, а ради истины.

Физикализм стал для эпохи модерна не просто философской позицией, но её тайной верой, метафизикой без богословия. Он обещал освобождение от туманов мистики и расплывчатости метафор, утверждая, что всё существующее — от звезды до мысли — подчиняется единым законам материи. Мир представлялся огромным механизмом, где каждая деталь имеет своё место, а весь ансамбль движется по строгому ритму причинности. Это обещание порядка и единства стало духовным основанием научного века. В нём чувствовалось стремление избавиться от неуловимого, от всего, что не поддаётся расчёту. Разобрав сложное на простое, мысль надеялась увидеть подлинное устройство бытия, будто под гладью явлений скрыт универсальный механизм, достаточно лишь снять покров иллюзий.

Так родилась утопия объяснения через устранение различий. Единство мыслилось как конечная цель знания, и всякое многообразие казалось временной помехой, следствием недостатка анализа. Но в этом стремлении к единству незаметно происходила утрата самого смысла различия. Всё, что не вписывалось в схему, объявлялось несуществующим или случайным. Материя должна была стать всеобъемлющей категорией, вбирающей в себя даже дух, который отныне полагалось свести к состояниям мозга. Рациональность превращалась в моральный императив: всё, что нельзя измерить, не заслуживает признания.

Механическая метафора, столь плодотворная в первые века науки, постепенно исчерпала себя. Она объясняла движение планет и падение камней, но оказывалась беспомощной перед тайной сознания, перед феноменом жизни и самости. Мир больше не был подобен часам, он рассыпался на вероятности, волны, поля, ритмы. Внутри самого физического знания появились трещины, через которые снова зазвучала метафизика. Понятие эмерджентности — внезапного возникновения свойств, не сводимых к частям, — стало признаком этой внутренней растерянности. Оно свидетельствовало о попытке вернуть смысл после столетия разложений, попытке признать, что целое может превосходить сумму элементов. Но даже это признание носило оттенок отчаяния, словно разум, загнавший себя в тупик анализа, наконец начал догадываться о цене собственного успеха.

Квантовая неопределённость стала своеобразным исповеданием философии, которая слишком долго притворялась безупречно уверенной. В микромире, где наблюдатель изменяет наблюдаемое, рухнуло представление о безучастном знании. Сам акт измерения оказался вмешательством, а материя — не бездушной субстанцией, а сетью возможностей. Наука, обнажившая границы определённости, неожиданно столкнулась с тем, от чего пыталась избавиться: с присутствием субъекта. Физика признала то, что метафизика говорила веками, — что невозможно отделить мир от того, кто его воспринимает.

Сознание в этой перспективе предстало не как побочный эффект материи, а как неразложимое целое, сопротивляющееся редукции. Оно не поддаётся измерению без потери самого себя. Всякое описание неизбежно отрывает его от непосредственности, превращая живой поток переживаний в схему. Разрыв между описанием и присутствием становится новой философской бездной. Никакая модель не передаёт того, что значит быть, так же как карта не заменяет странствия. В стремлении построить полную карту мира наука не заметила, как подменила саму территорию — живую, изменчивую, наполненную дыханием.

Эта подмена стала онтологической ошибкой: мир перестал быть тем, что есть, и стал тем, что можно вычислить. Иллюзия объяснения через разложение породила бесконечное дробление, где каждая частица тянет за собой новые бездны анализа. Чем точнее становились инструменты, тем дальше отодвигалась цель. Простота ускользала, как мираж. Материя, некогда обещавшая прозрачность, обратилась в лабиринт уравнений, в котором человек вновь потерялся, но теперь уже без надежды на метафизический выход.

За этим разочарованием скрывается моральная цена материализма. В погоне за объективностью мысль отказалась от участия, превратив себя в тень над миром. Всё, что не поддаётся редукции, объявлено второстепенным, всё, что нельзя вычислить, исключено из реальности. Чувство, ценность, смысл — изгнаны за пределы объяснимого. Так познание, стремившееся к свободе, само превратилось в форму аскезы, в жёсткий код воздержания от живого. И, лишившись тайны, мир стал объяснённым, но опустевшим, словно механизм, продолжающий тикать после того, как из него вынули сердце.

Редукционизм оказался великой школой точности, но также и школой забвения. Он научил человека разлагать мир, но забыл вернуть его обратно. Свести — оказалось проще, чем соединить. В этом заключается не вина, а предел метода: любая аналитика предполагает потерю контекста, без которого объяснение становится бездушным.

Философия не отрицает научное объяснение, но задаёт вопрос: к чему оно применимо, а где перестаёт работать. В биологии редукционизм дал поразительные успехи — от генетики до нейрофизиологии. Но когда он вторгся в сферу сознания, он столкнулся с тем, что объект исчезает при попытке быть измеренным. Психическое нельзя локализовать без его утраты: оно не находится «в мозге» в том смысле, в каком энергия находится в атоме. Оно проявляется как соотнесённость субъекта с миром, а не как внутренняя вещь.

Критика редукционизма — не отказ от анализа, а напоминание о втором шаге после анализа: синтезе. Всякое познание — это не только расчленение, но и соединение, не только расчёт, но и оценка. Когда эти два движения расходятся, знание теряет смысловую направленность. Поэтому в этой книге редукционизм рассматривается как первый, но не последний этап пути разума: метод, который должен осознать собственные границы, чтобы не превратиться в идеологию.

Тем самым мы приходим к необходимости различать два типа ясности — инструментальную и феноменологическую. Первая достигается упрощением, вторая — вниманием к данному. Первая — расчёт, вторая — понимание. В следующих главах этот переход будет прослежен на материале феноменологии восприятия, языка и эмпатии, где ясно покажется: там, где редукция прекращается, начинается не тьма, а присутствие.

Редукционизм, доведённый до своей логической границы, превращается в отрицание того, что делает само знание возможным. Его методологическая сила заключается в расчленении, но его слабость — в утрате контекста, в потере того, что Кант называл условиями возможности опыта. В этом и состоит философский предел редукции: он не может объяснить то, что делает объяснение возможным.

Поппер указывал, что редукция не может быть универсальной, потому что знание всегда имеет слоистую структуру, где уровни объяснения не уничтожают друг друга, а взаимно опосредуют. Сёрл добавил, что сознание обладает онтологической субъективностью, и потому любая попытка свести его к объективным процессам мозга разрушает само понятие феномена. Хайдеггер показал, что мир не состоит из объектов, а являет себя как окружность заботы, в которой вещи значимы только через отношение к бытию. Нагель же уточнил, что никакая совокупность физических фактов не исчерпывает факта субъективного переживания.

Из этого следует строгий вывод: редукция применима только к тому, что допускает расчленение без потери смысла; сознание к таковым не относится. Его нельзя разделить без разрушения самого феномена. Всякое знание о сознании, если оно не включает субъекта, становится знанием без предмета.

Редукционизм необходим как инструмент науки, но гибелен как метафизика. Когда он объявляет себя последней инстанцией истины, он перестаёт быть методом и становится идеологией объяснения — верой в то, что простое всегда первично, а сложное вторично. Однако бытие, как показал Хайдеггер, не имеет первичности частей: оно всегда есть событие целого.

Следовательно, предел редукции есть не предел разума, а его очищение. В точке, где анализ исчерпывает себя, начинается феноменология — дисциплина внимания, способная вернуть миру целостность, утрачиваемую в расчленении.

Этим завершается диалектическое движение главы: от критики редукционизма к восстановлению полноты. Сознание не противостоит материи, но не сводится к ней; оно — место их встречи. Поэтому истинная ясность не достигается упрощением, а вниманием. Редукционизм ищет прозрачность, философия — присутствие. И то, что не может быть сведено, должно быть сохранено — не из жалости, а из уважения к самой возможности смысла.

Глава 4 — Феноменология данного

Феноменология возникла не как новая метафизика, а как дисциплина различения. Когда Эдмунд Гуссерль потребовал «вернуться к самим вещам», он не предлагал возвращения к наивному реализму, а утверждал необходимость очистить опыт от предвзятых интерпретаций — научных, психологических, теологических. Этим требованием он ввёл философию в состояние методологического самоограничения: описывать не то, что есть, а как оно является.

Такое обращение к данности — это не отказ от объективного мира, а отказ от поспешной онтологии. «Данное» в феноменологическом смысле не тождественно «данным» в научном. Данные — это результат измерения, то есть уже оформленные числа. Данность — это то, что предшествует измерению, делает его возможным и одновременно ставит ему границы. Поэтому феноменологическая установка — это не противостояние науке, а её предварительное условие: она делает видимым сам акт появления предмета.

В этом контексте тело перестаёт быть объектом и становится местом явления мира. Через телесность мир «дается» не как сумма фактов, а как сцена соучастия. Здесь феноменология обретает этический смысл: наблюдать — значит быть ответственным перед явленным. В отличие от редукционизма, который стремится к упрощению, феноменология стремится к точности описания, понимая точность как верность опыту.

Эта глава рассматривает феноменологию не как школу, а как способ сохранения человечности в познании. Её задача — не отрицать объект, а вернуть в него наблюдателя. Так наука и философия перестают быть антагонистами: первая отвечает на вопрос «как», вторая — на вопрос «что значит».

Когда Гуссерль обратился против натурализма, он восстал не только против научных догм, но против самого духа эпохи, стремившегося подменить живое опытом измерений. Его призыв «вернуться к самим вещам» звучал как зов к пробуждению — не к вещам, какими их делает физика, а к тем, какие они даны сознанию в непосредственном свете присутствия. Это возвращение было не бегством от науки, а актом почтения к миру, восстановлением доверия к явлению, которое не нуждается в посредничестве формул. Вещь, прежде считавшаяся объектом, вновь обрела достоинство самораскрытия. Не человек навязывает ей смысл, но она сама обращается к сознанию, открываясь во взгляде, прикосновении, в акте внимания.

Феноменология Гуссерля родилась из тоски по первичности, из желания вернуть мысли контакт с данным до всякого анализа. Натурализм рассматривал сознание как разновидность природы, один из процессов в цепи причин, но Гуссерль увидел в этом оскорбление самого духа познания. Ведь прежде чем объяснять, нужно увидеть, прежде чем рассуждать, нужно позволить миру явиться. Это не метод наблюдения, а духовная дисциплина, требующая остановить привычку судить и измерять. Оставив позади механический образ мира, феноменолог возвращает зрение, очищенное от предрассудков науки.

В этом обращении к непосредственному телесность играет роль первоосновы. Тело перестаёт быть механизмом, оно становится местом встречи с миром, первым условием всякого понимания. Сквозь кожу, движение, дыхание и равновесие раскрывается не только внешний порядок вещей, но и внутренний смысл присутствия. Через тело сознание укореняется в мире, не противостоя ему, а участвуя в его становлении. Так исчезает пропасть между субъектом и объектом, созданная рационализмом. Восприятие и смысл оказываются не двумя отдельными потоками, но единой тканью, где чувственное и мыслительное взаимно проникают друг в друга.

Позднее Мерло-Понти развил эту линию, углубив её до откровения невидимого. Для него мир — не собрание фактов, а переплетение видимого и скрытого, где каждое присутствие хранит след отсутствия. Невидимое не противоположно видимому, оно дышит внутри него, как тишина внутри звука. Через это соучастие мир перестаёт быть вещью и становится собеседником, который отвечает не словами, а своим бытием. Взгляд, обращённый к предмету, не отражается от его поверхности, а входит в диалог с глубиной, ощущая ответное движение.

Так опыт превращается в событие, а не в поток информации. Он не сводится к данным восприятия, потому что несёт в себе момент откровения — внезапного совпадения сознания и мира. В каждый миг присутствует элемент непредсказуемости, потому что явление не исчерпывается тем, как его описывают. Феноменология утверждает, что познание — не овладение, а соучастие, что видеть — значит быть вовлечённым. Мир не наблюдают извне, его проживают, позволяя ему развернуться изнутри.

Тишина становится здесь не отсутствием звука, а условием видения. Чтобы вещь проявилась, сознание должно отступить, оставить место для её собственного сияния. В этом отступлении рождается уважение, из которого прорастает подлинная строгость феноменологического метода. Строгость не в математической точности, а в моральной чистоте взгляда, способного удержать внимание без насилия. Метод феноменологии есть мораль внимания, искусство быть свидетелем, а не судьёй.

Интуиция и строгость — два полюса, между которыми движется феноменологическая мысль. Интуиция возвращает теплоту переживания, строгость сохраняет верность истине. Они не противоречат, а поддерживают друг друга, как дыхание и пауза. Через это равновесие открывается новое понимание истины: она не результат доказательства, а присутствие, которое переживается.

Здесь пересекаются линии, идущие от Нагеля и от феноменологии. Вопрос «как оно, быть другим?» находит отклик в гуссерлевском «вернуться к вещам». И там, и здесь речь идёт о невозможности заменить переживание описанием, о священном праве внутреннего на непереводимость. Летучая мышь Нагеля и явление у Гуссерля принадлежат одной территории — территории данного, которую нельзя редуцировать без разрушения.

Переживание становится философским доказательством, не нуждающимся в дополнительных доводах. Оно само есть истина, поскольку в нём совпадают факт и смысл, событие и осознание. В момент подлинного опыта исчезает дистанция между миром и сознанием, и всё, что остаётся, — тишина, в которой вещь произносит своё имя без слов.

Путь феноменологии показывает, что мир не скрыт от нас — он требует внимания. Всё, что дано, не нуждается в доказательстве своего существования; оно нуждается в акте признания. Именно этот акт и отличает восприятие от регистрации. Датчик фиксирует событие, но не знает, что оно есть событие. Человеческое сознание делает шаг дальше — оно вступает в со-бытие с явленным.

Отсюда следует, что феноменология не противостоит естествознанию, а расширяет его пространство. Она показывает, что любое наблюдение включает отношение, а потому не может быть полностью объективным — и в этом её сила, а не слабость. Включённость наблюдателя не уничтожает истину, но придаёт ей контур ответственности.

В этом смысле феноменология есть не метод, а этика внимания. Она учит описывать без присвоения, видеть без превращения явленного в ресурс. Её строгий минимализм становится формой интеллектуальной честности — честности перед тем, что не сводится к понятию.

В последующих главах это понимание будет углублено в трёх направлениях: в анализе языка как медиатора опыта, в рассмотрении биологической данности сознания и в исследовании эмпатии как высшей формы восприятия другого. Все эти линии вырастают из одного феноменологического жеста — отказа от притязания на последнее слово.

Феноменология напоминает: видеть — ещё не значит знать, но без видения знание перестаёт быть человеческим.

Феноменология возникла как возвращение к тому, что наука оставила за пределами видимости — к самому акту явления. Гуссерль потребовал «вернуться к вещам», но этот призыв не был архаическим — он означал возвращение к источнику достоверности, который предшествует всякому измерению. Его открытие состояло в том, что предмет не существует «в себе», а даётся в горизонте опыта, и что сама данность есть условие истины.

Мерло-Понти развил эту линию, показав, что восприятие — не зеркальное отражение, а взаимное переплетение видимого и видящего. Мир не «стоит» перед сознанием, а входит в него, становясь живым диалогом. Это делает невозможной позицию абсолютного наблюдателя: видеть — значит быть вовлечённым.

Левинас дополнил этот поворот этическим измерением: встреча с другим есть событие, в котором истина рождается не из знания, а из ответственности. Признание явленности — не акт познания, а акт уважения. Именно здесь феноменология пересекается с этикой: описание превращается в заботу.

Из этого следует строгий вывод: феноменология — не метод наблюдения, а форма присутствия, в которой истина раскрывается как отношение. Она утверждает, что данность есть не факт, а дар, и потому требует не анализа, а внимания.

В отличие от редукционизма, стремящегося разложить, феноменология стремится сохранить. Её «эпохе» — не отказ от мира, а очищение взгляда от насилия интерпретации. Когда сознание приостанавливает суждение, оно возвращает миру право быть.

Следовательно, истина в феноменологическом смысле есть событие встречи, а не результат доказательства. Она не локализуется ни в предмете, ни в субъекте, а рождается в их соприсутствии.

Таким образом, феноменология преодолевает дуализм знания и бытия, превращая восприятие в акт этической сопричастности. Она делает философию вновь живой — не системой, а вниманием.

И в этом внимании происходит решающий сдвиг: истина перестаёт быть прозрачностью и становится глубиной; объективность перестаёт быть дистанцией и становится участием. Поэтому феноменология данного есть не просто ответ на кризис редукционизма, а новая форма честности перед миром — честности, включающей наблюдателя в явление.

Глава 5 — Язык сознания

Каждая философия сознания рано или поздно сталкивается с вопросом языка. Это не внешняя проблема выражения — это сама структура опыта. Человеческое сознание не просто имеет язык; оно им обусловлено. Любая мысль существует как артикуляция — даже если остаётся невысказанной. В этом смысле язык не следует за сознанием, а образует его внутреннюю форму.

Такое понимание языка требует отказа от двух крайностей. Первая — натуралистическая: язык как инструмент коммуникации, подчинённый функции передачи информации. Вторая — романтическая: язык как поэтический туман, выражающий невыразимое. Между ними лежит подлинно феноменологическая позиция: язык — это пространство явления смысла. Он делает возможным не только общение, но и саму осознанность.

Отношение между словом и сознанием нельзя описать каузально. Слово не вызывает мысль, но открывает ей поле устойчивости. Без языковой формы мысль не имеет границ и потому не может быть опознана как мысль. Именно здесь возникает философская ответственность речи: каждый акт высказывания — это не просто сообщение, а выбор горизонта, в котором что-то становится значимым.

Философия сознания неизбежно должна быть философией языка, потому что любое описание опыта уже изменяет опыт, переводя его в структуру различий. Поэтому язык не нейтрален; он является продолжением этики. То, как мы говорим о мире, формирует саму возможность видеть в нём смысл.

Эта глава рассматривает язык как посредника между внутренним и внешним, между ощущением и истиной. Она не занимается лингвистикой в узком смысле, а исследует то, что можно назвать «онтологией высказывания»: каким образом мир существует в слове, а слово — в мире.

Сознание раскрывает себя в языке, как дыхание — в воздухе. Мысль живёт не в идеях, а в грамматике, в невидимых изгибах синтаксиса, где формируется её внутренний ритм. Каждое предложение хранит отпечаток способа видеть мир; в структуре фразы прячется структура восприятия. Когда человек говорит, он не просто сообщает смысл — он перестраивает реальность, выбирая среди бесчисленных возможностей одну форму присутствия. Язык становится не инструментом, а средой сознания, его дыхательной системой, где мысль находит плоть и время.

Витгенштейн, размышляя о частном языке, поставил вопрос, который подорвал само основание индивидуального сознания. Может ли существовать язык, доступный только одному говорящему? Если слова получают смысл лишь в использовании, то одиночное слово без контекста общения — это звук, не имеющий смысла. Так рушится миф о самодостаточном «я», мыслящем в полной изоляции. Мысль, даже рождаясь в тишине, уже направлена к другому, она несёт в себе форму возможного диалога. Внутренняя речь оказывается не уединённым монологом, а эхо общения, происходящего в глубине сознания.

Слово становится мостом между одиночествами, тонкой нитью, натянутой над бездной непонимания. Через язык одно сознание касается другого, передавая не содержание, а прикосновение. Однако в этом прикосновении таится неизбежное предательство: выражая, мысль теряет часть своей непосредственности. В каждом высказывании есть след утраты — нечто остаётся по ту сторону фразы, невыразимое, но ощутимое. Это не недостаток языка, а его тайная добродетель. Слово хранит в себе не только значение, но и память молчания, из которого оно рождается.

Метафора становится здесь не украшением, а феноменологической необходимостью. Когда прямое слово не вмещает переживания, метафора выступает как спасение — она переносит смысл через пропасть непереводимого. В ней язык возвращает себе способность быть живым, чувственным, дышащим. Через образ сознание сохраняет связь с телом, с чувством, с движением. Метафора не подменяет истину, она расширяет её, позволяя не свести внутренний опыт к абстракции.

Смысл возникает не в словах, а между ними, в ритме, где чередуются звучание и пауза. Молчание становится частью языка, его внутренней тенью. Оно не противоположно речи, а завершает её, как вдох завершает выдох. Только умея замолкать, слово сохраняет глубину. В этом ритме смысл дышит, как свет, возникающий между тьмой и её исчезновением.

Язык — это не внешняя оболочка мысли, а её внутреннее пространство. В нём сознание создаёт себе обитель, выстраивая линии и формы, через которые может быть услышано. Когда человек говорит, он не просто выражает своё «я», он строит внутри мира место для своего существования. И потому перевод — испытание философии, попытка перенести не просто смысл, но дыхание одной формы сознания в другую. В нём проявляется предельная уязвимость мысли: чтобы быть понятым, она должна изменить себя, уступить чужой грамматике.

Подлинная точность речи не противоположна поэзии. Она сама поэтична, если под поэзией понимать не украшение, а чистоту соотношения слова и опыта. Поэтика точности требует не обнажения смысла, а внимательного соответствия между внутренним движением мысли и её внешним звуком. В таком слове чувствуется не только ум, но и тело. Ведь язык хранит в себе память движений, ритм дыхания, интонацию жеста. Каждое слово несёт след телесного присутствия, не позволяя сознанию окончательно превратиться в абстракцию.

Смысл рождается как разделённая уязвимость. Он существует только там, где кто-то говорит, а другой слушает. И эта разделённость не дефект, а условие общения: смысл не принадлежит ни одному из участников, он возникает в их взаимной открытости. В этом и заключается этическая сущность речи — она требует доверия, готовности быть задетым.

Речь оказывается первой формой эмпатии. Ею сознание выходит за пределы себя, не разрушая своей замкнутости, но превращая её в мост. Сказать — значит поделиться внутренним пространством, впустить в него другого. В каждом слове, произнесённом всерьёз, живёт древний жест разделённого существования — то дыхание, которым начинается понимание.

Язык, будучи формой выражения, не только отражает сознание, но и возвращает его себе. Через слово сознание впервые осознаёт собственное существование. Без языка есть жизнь, восприятие, импульс — но нет опыта в подлинном смысле, потому что опыт — это уже интерпретация.

Тем самым язык выполняет двойную функцию: он разделяет и соединяет. Он отделяет переживание от его источника, превращая непосредственное в осмысленное; но именно это разделение делает возможным понимание. В языке рождается дистанция, которая не разрушает, а сохраняет.

Это объясняет, почему философский интерес к языку не сводится к анализу грамматических структур. Речь идёт о выявлении того, как в языке закрепляется отношение человека к миру. Слово — это не метка, а форма присутствия. Его точность измеряется не соответствием фактам, а способностью удерживать живую неопределённость, не разрушая её.

Такое понимание языка возвращает ему достоинство моральной категории. Говорить — значит не просто сообщать, но и заботиться. Речь, которая лишена внимания, становится насилием; речь, которая внимательна, превращается в форму любви. В этом контексте философия языка становится не просто теорией знаков, а практикой этики: она учит произносить так, чтобы смысл не иссякал.

В последующих главах это измерение языка — как медиума присутствия и ответственности — будет развёрнуто в контексте биологической природы сознания и проблемы эмпатии. Там станет очевидно, что язык — это не барьер между субъектами, а ткань, из которой соткано само их со-бытие.

Язык — это не инструмент, которым сознание пользуется, а среда, в которой оно существует. Витгенштейн показал, что пределы языка суть пределы мира, и что за границей сказуемого не лежит иное бытие, а лишь немота, которую язык обрамляет, но не преодолевает. В каждом слове мир обретает форму, но эта форма не фиксирует, а удерживает движение смысла. Гадамер дополнил: понимание никогда не бывает окончательным, оно всегда есть событие диалога, где смысл рождается не из передачи информации, а из слияния горизонтов. Мерло-Понти показал, что речь — это не оболочка мысли, а её плоть, через которую сознание дышит.

Из этих интуиций вытекает строгий философский вывод: сознание не существует до языка и вне языка; оно возникает в акте говорения как отклик на бытие. Мыслить — значит вступать в разговор, даже если собеседником является тишина. Всякая мысль уже диалогична, даже если она обращена внутрь.

Следовательно, язык не выражает сознание — он его формирует. Всякая попытка мыслить «без языка» — то есть мысленно достичь чистого опыта — есть возвращение к довоплощённой абстракции. Однако то, что невозможно высказать, не исчезает: оно становится фоном, из которого язык черпает смысл. Эта тишина, сопровождающая речь, есть необходимое условие осмысленности.